離開學校至今,即便是時間越來越少,需要和想要閱讀的資料卻越來越多。工作期間有機會跟許多教授與全職研究人員學習資訊整理的方式,這幾年嘗試了許多熱門的工具,慢慢地留下幾個比較有效率的流程,於此記錄作紀念並與朋友分享。

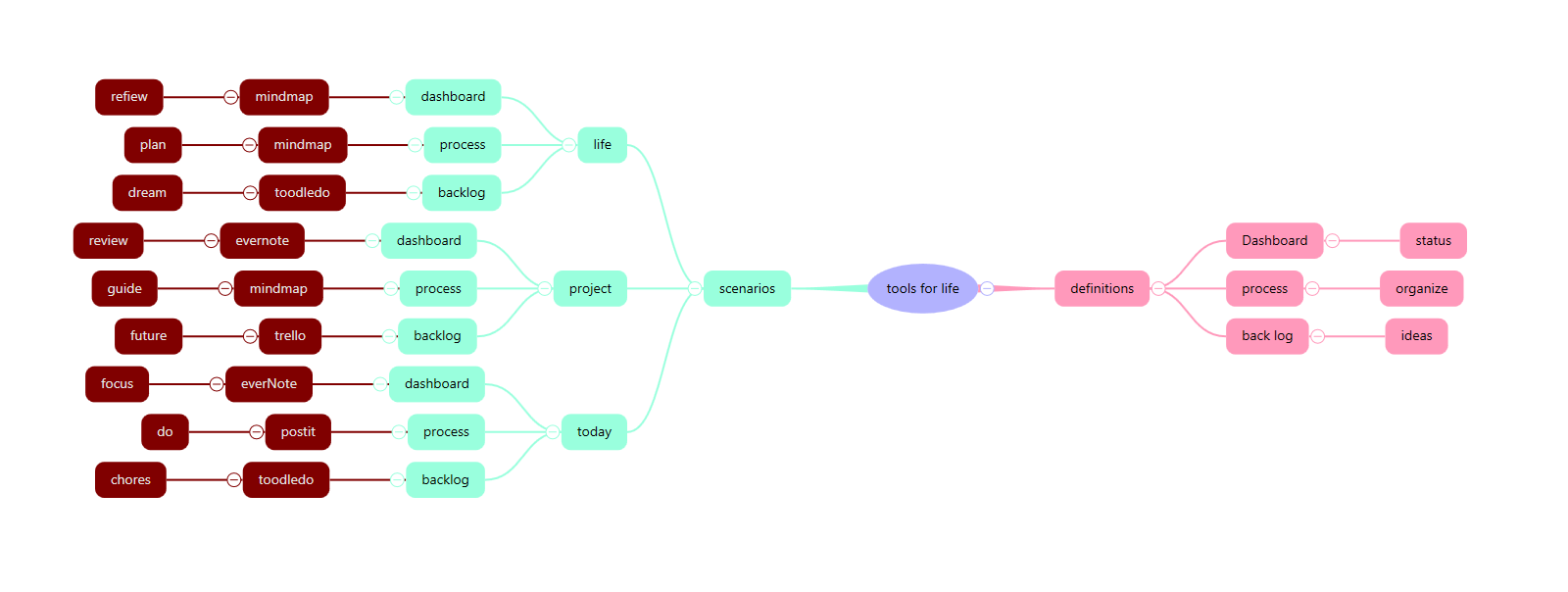

我將資訊處理分成四個階段

1. 搜集

2. 消化

3. 處理及整理

4. 產出

1.[搜集]顧名思義就是從各種來源取得資訊的階段,有突發需求跟持續專注兩種。突發問題的資訊需求大概就是靠著 Google、跟專家朋友洽詢,固定關心學習的資料則用 RSS清單跟電子報的方式持續搜集。

-Google: 老實說現在 Google已經不是一個很有效率的搜尋工具了,使用進階篩選功能後依舊需要一定時間的人工篩選。比較省時間的方式還是找到幾個其專業領域的朋友,請朋友指引方向之後,再到其建議的資訊來源搜集需要的資訊。在這個階段,先求數量而不求精準,通常這個階段我對於問題瞭解的程度依舊非常地粗淺,過早設定篩選條件容易窄化學習的觀點,在開始的階段廣泛地淺讀給我的幫助通常還不少。

-RSS: 長期關心的主題一直都是用 RSS (包含 Google Alerts)。但 Google決定在 2013/7/1終止 Google Reader服務之後,還沒找到一個與跨平台第三方合作廠商夠多的雲端同步服務。少了 Google Reader 1) 方便搜尋歷史資料 2)跟許多廠商皆可同步 這兩個方便的功能,或許會開始捨去這個方式了。RSS/Alerts除了閱讀 blogs、追蹤關鍵字搜尋之外,其實像是 EBay或雅虎拍賣的關鍵字追蹤也非常地方便。

-電子報: 專注學習特定技術及研究產業,也就是任何資料都不可放過的時候,電子報是比較保守的資料搜集方式,累積在信箱裡面,逼著自己要去讀。但跟 RSS feeds一樣,訂閱的電子報每一段時間需要重新整理一下,這些年轉換跑道多次,從軍用醫療電子代工、建築金屬、錄音工業到研究資料庫,每一年都需要有意識地決定放棄部分學習的標的。

2.[消化] 除了實體書之外,消化數位資訊的媒介大多是透過瀏覽器、iPad apps跟 EMail客戶端了。

-瀏覽器: Windows/MAC跟 iPad上的瀏覽器都裝了 Pocket,一兩分鐘可以看完的輕量資訊當下馬上看完,其他的就丟到 Pocket中。

- IPad: 盤算著有一天會脫離 RSS的原因是,自從開始對 Facebook/Google+還有許多大大小小的廠商開始交出個人偏好等隱私資料後,許多iPAD上的 App也會依照我的 like、關鍵字等資訊幫我找出我其他有興趣的資料。除了 Zite跟熱門的 Flipboard,我還很喜歡 News360,News360將同樣一個事件不同的媒體新聞並列,可以看到不同的觀點。這些 app所提供的資訊量已經超出我的時間可負擔,說不定到時候 Google Reader退休了,對我的影響並不會有想像中的大。

- EMail: EMail是一個我曾經想放棄但又回歸的工具。大學的時候訂閱了太多電子報,多到了完全沒辦法負荷的程度。前兩年開始花時間取消訂閱不再關心的電子報,設定了更精準的郵件規則後,訂閱電子報的好處又開始發揮了。電子報的好處在於,放在Gmail中可以透過關鍵字查詢,同時因為這些電子報如果沒有看的話就會一直存在信箱中,會有比較多壓力去把這些資訊看完。

3.[整理]的時候有兩種分類方式 Just in Case的 reference資料 跟 to study的研究資料

-Pocket :優點就是喜歡的就搜集起來,不論是想要晚點子細讀或者暫時沒時間讀丟給 Pocket就對了,但缺點就是會讓整個Pocket放了太多太多東西。iPAD的Pocket可以在閱讀之後馬上備份到 EverNote中或者透過 twitter/facebook/email分享給其他朋友,這也是我喜歡用Pocket的原因。開始要固定規劃讀 Pocket的時間了。

-EverNote: 這年頭不用 EverNote的人應該已經很少了,我只有使用他的免費功能。從各個瀏覽器、App或email送到 EverNote整理在 Reference跟 Study兩個記事本。標籤的動作一直沒做的很確實,但前天看到 EverNote的 CEO也不用標簽功能,或許我該要開始對標簽整理這件事情放輕鬆點,Why organize when you can search??…我還是不相信消費市場的軟體搜尋功能,繼續乖乖tag好了。

- 分享: 有時候是看到某些資訊適合其他朋友看,或者是看了之後有更多問題想跟朋友請教。除了 EMail之外,我比較喜歡的方式是 Google Plus,但因為 Google Plus到現在還沒開放 API所以不能直接從 EverNote跟 Pocket分享到 Google Plus,所以雖然 iPAD已經很方便了,分享的動作有時候還是需要在電腦上進行。

4.[產出]的動作給我的幫助是讓自己瞭解更深入,通常資料看了、請教過朋友、研究了更多問題之後,花點時間寫些心得想法可以更清楚地看到自己的盲點,而且也比較不會忘記。

- MindMap: 其實上了高中之後看書的習慣是拿著筆持續地寫下問題與心得,但閱讀的量大了速度也快了之後,我的字真的是草得自己都看不懂,MindMap軟體救了我的人生。

- Toodledo: 研究問題的時候我會用 Toodledo開一個暫時的資料夾,把更多的問題列成 tasks之後繼續找尋資料,雖然列出來的延伸問題很少會全部研究完,但把一個疑惑的點列出來之後,腦子會比較清靜可以專注在閱讀的資料上。

這些工作流程還有許多可以改善的地方,但以這樣的模式,各個產業的朋友需要我幫忙的時候,通常 24小時內都可以整理出他們所需要的資訊摘要,希望明年發展出來的模式能更輕鬆,在建立 Just in time資料庫的動作上能下更多工夫,讓自己有更多時間陪家人,工作地更輕鬆:)